子供の中耳炎

このページでは、当院の中耳炎外来でよく見られる子供の中耳炎について、

医学的な知識・根拠および研究結果に基づいて説明します。

中耳炎は一般的に中耳の炎症という意味です。

中耳炎の様々のタイプがあります:

1)急性中耳炎:通常、中耳炎のことにも使います。

主に風邪の後、急に耳が痛くなってから気づく、細菌感染症による中耳の炎症です。

2)滲出性中耳炎:だいたい急性中耳炎に引き続き、中耳に貯留液がたまった状況です。

3)慢 性中耳炎:急性中耳炎の後、鼓膜に孔ができて、耳だれが出る状況です。

4)真珠種性中耳炎:慢性的中耳炎の特別タイプです。慢性的な炎症によって、長い間、臭いがする耳だれ、難聴が出現します。

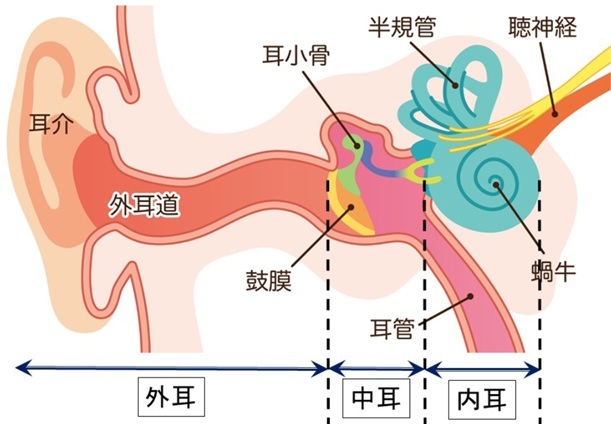

耳の構造

耳は、外耳、中耳、内耳の3つの部分に分かれています。中耳は、外耳から内耳へ音を伝える重要な役割を担っています。中耳の構造は、鼓膜、耳小骨(ツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨)、耳管、乳突蜂巣で構成されています。中耳は一つの空間(中耳腔)であり、そこでは空気が一定に保たれています。中耳腔の空気の換気は、鼻の奥から喉の上部に開通する耳管を通じて行われます。

中耳炎:中耳腔の炎症のことです。中耳炎にはいくつかの種類がありますが子供に多いのは急性中耳炎と滲出性中耳炎です。中耳炎は風邪の次に子供で2番目多い感染症です。

Q. 耳管の構造は、子供と大人で異なりますか?

A. 耳管の構造:子供の耳管は大人と比較して、

◉ 角度は水平に近い

◉ 短い

◉ 狭い

Q. 子供に中耳炎が多い理由は?

A. 小児において中耳炎が多い理由は様々です。

1) 耳管の構造と機能の未熟さ :

子供の耳管は大人に比べて比較的短く 、 水平に近い角度であるため、

鼻や喉からの細菌やウイルスが中耳へ入りやすくなっているため、

中耳の感染症にかかりやすくなっています。

2) 免疫系の未熟さ : 小児の免疫システムはまだ発達途上であるた

め、 感染症に対して抵抗力が弱くなっています。

3) 集団生活: 保育園や幼稚園など、 集団生活をしていると感染症

が広まりやすく 、 中耳炎を発症するリスクが高まります。

急性中耳炎 Acute Otitis Media

急性中耳炎とは、急に発生した中耳腔の感染症です。ほとんどの場合、風邪をひいたときに起こります。鼻や喉で増えたウイルスや細菌が耳管を通って中耳に入り、そこで増殖して急性の炎症を引き起こします。

英語では「acute otitis media」と言います。

症状:耳の痛み、発熱、耳だれ、耳が詰まった感じです。

治療:当院では小児中耳炎ガイドラインに従って行います。

基本的には抗菌薬を投与します。薬を服用後3-4日目に、症状と鼓膜の状態を確認します。

改善傾向がある場合は抗菌薬を合計5-7日間服用します。

改善しない場合は抗菌薬を変更します。

抗菌薬で改善しない場合は鼓膜切開術を検討します。

鼓膜を切開し、中耳に溜まった膿を排出させる処置を行います。耳痛に対しては痛み止めを追加します。

また、急性鼻炎や副鼻腔炎が合併する場合は鼻の処置を行います。

中耳炎を頻繁に繰り返す場合は鼓膜チューブの留置を検討します。

浸出性中耳炎

滲出性中耳炎とは、中耳(鼓膜の後ろの空間)に貯留液や浸出液が溜まる病態です。

英語では「otitis media with effusion」と言います。

子供の滲出性中耳炎の特徴:

◉ 就学前の90%の子供が一度は滲出性中耳炎になります

◉ 生後3カ月から3歳の幼児に非常によく見られます

◉ 子供の難聴の最も多い原因です

◉ 言語発達や学業、行動にも影響を及ぼす可能性があります

◉ 痛みや発熱がないため、気づきにくいです

◉ 未発見の場合、言語発達の遅れや学習を妨げる可能性があります

◉ 長期化すると、慢性中耳炎の原因になります

子供の滲出性中耳炎は、風邪の時期や急性中耳炎の後に発症する場合が約50%と多いです。

1) 風邪・副鼻腔炎:喉に垂れる鼻水の一部が耳管を通って中耳に入り込み、そこで溜まります。

2) 急性中耳炎の先行:急性中耳炎の際に、中耳に溜まった膿が改善しても、粘っこい液体に変わり、中耳に残ります。

3) アデノイド肥大症:耳管閉塞によって中耳に液体が溜まります。

また、アデノイド組織内に細菌が成長し、感染症源になります。

4) アレルギー性鼻炎・花粉症:耳管の働きが悪くなり、

詰まることで滲出性中耳炎が発生しやすくなります。

▲ 特に鼻すすりの癖がある子供は中耳炎が起こりやすいです !

浸出性中耳炎:症状・検査・診断

症状:中耳腔に溜まった貯留液により、以下の症状が起こります:

聞こえが悪い、

耳が詰まった感じ、耳鳴り、自分の声が耳に響く、

耳の違和感、

多くな場合、耳の痛みはないです。

診断・検査: 乳幼児では急性中耳炎と滲出性中耳炎の鑑別が困難な場合があり、

発熱、夜泣き、不機嫌、むずかりの有無がポイントになります。

内視鏡:当院では鼓膜状態を詳細に確認できるシステムを使用します。

ティンパノメトリー:鼓膜に圧を加えて鼓膜の動きを調べる検査です。

鼓膜の奥に膿や貯留液があると鼓膜が動きにくくなります。

聴力検査:難聴の有無と程度を測定できます。

浸出性中耳炎:治療

当院では、小児滲出性中耳炎診療ガイドラインに従って進めます。

主に2つに分けられます。

1) 薬・処置による保存的療法:

薬を服用しながら、外来で鼻処置を行い、定期的に鼓膜の状態を確認します。薬物療法には、

◉ カルボシステイン:鼻や喉の粘液の排出を促し、耳管機能の改善

◉ クラリスロマイシン:副鼻腔炎の場合に使用します。

◉ 抗ヒスタミン薬:アレルギー性鼻炎の場合に使用します。

◉ ステロイド剤鼻スプレー:鼻の炎症を抑えて、液体の排出や 聴力の改善に効果があります。

◉ 薬以外の治療: 鼻炎症が強い、鼻水が多い場合、

鼻から吸引器で鼻水を吸い出す処置や、ネブライザー治療を行うことがあります。

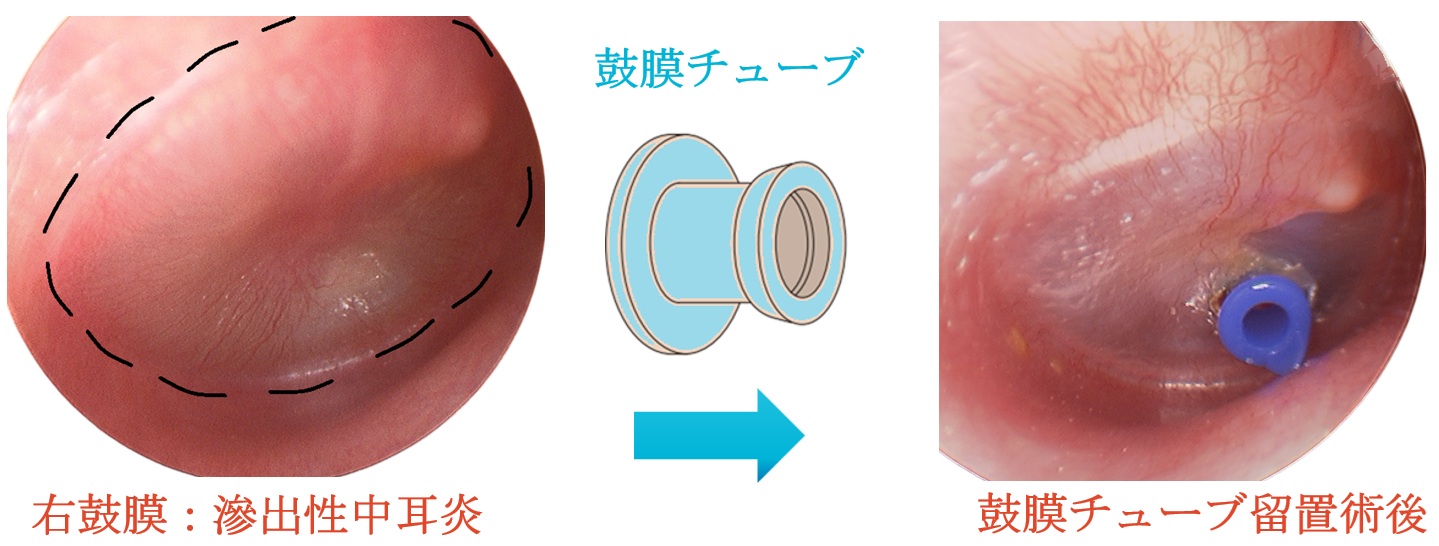

浸出性中耳炎:手術的治療

2) 手術的治療:

発症後3ヶ月で治癒しない場合はその後も改善しないことが多いです。

特に、鼓膜の病的変化、聞こえの悪化、言語発達などが発生した場合には外科的治療を検討します。

鼓膜チューブ留置術: 鼓膜に小さなチューブを挿入します。開かなくなった耳管の代わりに中耳腔の換気と液体の排出を促します。術後の経過:一定期間後に自然に外れるか、医師が取り除きます。

鼓膜切開術: 鼓膜に小さな穴を開けて、中耳の液体を排出します。1週間以内に自然に閉じて、液体が再度溜まる場合があります。

アデノイド切除術:アデノイド(咽頭扁桃)が肥大した場合に行います。

よくある質問:Q&A

Q. 鼓膜チューブを入れた後、プールは入れますか?

A. 鼓膜換気チューブ留置中は、通常、耳栓を常に使用する必要はありません。

ただし、感染の機会が増える可能性があるため、

湖や海での水泳、

プールでの深い潜水、

バスタブでの潜水などの行為は控えるようにしてください

Q. 鼓膜チューブの留置期間はどのくらいですか?

A. 通常は約2年です。中耳炎の重症化や再発のリスクが高い場合は、留置期間を2年以上に延長することがあります。

逆に、経過観察中に治療で改善しない耳漏や、チューブ留置部に強い炎症(肉芽形成)が認められる場合は、早期に抜去することがあります。

Copyright (c) 2019 Okurayama Ear Nose Throat & Allergy Clinic. All rights reserved.